Vorwort

Revolver feiert mit dieser Ausgabe seinen 20. Geburtstag. Ein hohes Alter für eine Filmzeitschrift. Wir reiben uns selbst verwundert die Augen. Am 15.03.1998 sind drei* von uns aus München mit dem Kombi in den Norden aufgebrochen, um Lars von Trier und seine damalige Produzentin Vibeke Windeløw in Kopenhagen zu interviewen. Das war der Startschuss. Wir wollten das Lernen selbst in die Hand nehmen damals, und wir wollten von Leuten lernen, die wir für ihre Arbeit bewunderten. Die Zeitschrift war zu Anfang so etwas wie die Suche nach Wasser – die Münchner Filmhochschule schien uns wie eine Wüste, voller Leute, die von Dingen redeten, die sie nicht selbst erfahren hatten und vermutlich nie erfahren würden. Also zogen wir aus, die Macher zu befragen, deren Filme uns wirklich bewegten.

Mit Lars von Trier sprachen wir damals über Idioten und das Dogma 95, einen Text, den Revolver dann als erste Zeitschrift in Deutschland veröffentlicht hat. Guru, der er ist, hat uns von Trier damals gefragt, ob wir die „Bruderschaft” nicht nach Deutschland tragen wollten, als Missionare eines neuen Films gewissermaßen, aber daraus ist dann nichts geworden, auch weil wir in der Redaktion nie jenen Grad an Übereinstimmung hatten, der für diese Art von Agitation notwendig ist. Den Film zu „uniformieren”, wie es das Dogma forderte, wollte uns nicht einleuchten, und so hat sich schon im ersten Heft jene Vielstimmigkeit entwickelt, die Revolver noch heute ausmacht. Anfang Juni 1998 ist die schwarze Nummer 1 dann endlich erschienen.

Wir wollten – und wollen – ein Forum sein für einen lebendigen Film der Gegenwart, der sich seiner Wurzeln bewusst ist, ohne sich vom Kino der alten Meister einschüchtern zu lassen. Aber wir mussten bald feststellen, dass sich ein Forum nicht von selbst füllt, ja dass das Bedürfnis sich zu äußern in Deutschland nicht sehr entwickelt ist. „Freiwillige” Beiträge gab es zunächst eher selten, und seltener noch solche, die zu unserem Anspruch passten, eine Theorie der Praxis zu entwickeln.

Es sollte immer auch darum gehen, den deutschsprachigen Film bzw. die Filmpraxis selbst zu beeinflussen. Revolver wollte eine Plattform sein für Positionen zum Film, die dem Leser, anderen Filmemachern, uns, helfen, selbst Position zu beziehen. „Wir glauben an einen Zusammenhang zwischen dem Niveau einer Diskussion über Film und den Filmen selbst”, so haben wir es einmal formuliert, wobei wir eben nicht die „schöngeistige”, feuilletonistische Diskussion meinten, sondern die Diskussion unter Gleichen, den Abgleich von Erfahrungen, den Transfer von Wissen, der sich an den Filmhochschulen eben nicht befriedigend organisieren ließ.

An diesem großen Bündel von Ansprüchen haben wir mal schwerer, mal leichter getragen; die Hefte sind so auch zum Protokoll einer Suche geworden nach den Filmen, die wir selbst machen wollten. Und sicherlich begegnet man so mancher Erkenntnis – und manchem Irrtum – dem Revolver seither Raum gegeben hat, in unseren Filmen und in den Filmen unserer Leser wieder.

Mit den Jahren ist natürlich dann doch so etwas wie ein inhaltlicher Kern entstanden, und wir, die wir mittendrin stecken, können ihn vermutlich nicht so präzise benennen wie der „neutrale” Leser. Aber in jedem Falle gehört zu diesem Kern die Annahme, dass es unsere Chance ist, radikale Filme zu machen.

Wir streiten für einen persönlichen Film, einen Film, der aus dem Standpunkt eines Autors hervorgeht – im Unterschied zu dem Industrieprodukt, das mit einer Zahl im Kopf beginnt. Und wir glauben, dass sich dieser persönliche, radikale Film verbünden muss, um überleben zu können. Deshalb tauchen in unseren Heften immer wieder kooperative Strukturen auf, Familienmodelle und Freundschaftsbande. Über alle weiteren Fragen, ästhetisch, dramaturgisch, politisch, sind wir uns letztlich nie einig gewesen – und das wird auch (hoffentlich) so bleiben.

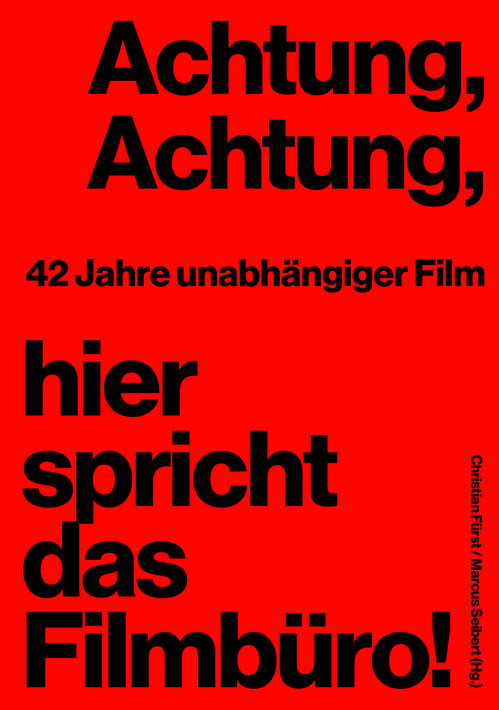

* Mit dabei waren Benjamin Heisenberg, Christoph Hochhäusler und Peer Klehmet (der allerdings nur am ersten Heft mitgewirkt hat). Nicht in Kopenhagen, aber Mitbegründer des Projekts waren damals auch Sebastian Kutzli (Ausgabe 1-7) und Jens Börner (Ausgabe 2-28). Heute wird Revolver im Kollektiv herausgegeben von (in alphabetischer Reihenfolge) Benjamin Heisenberg, Christoph Hochhäusler, Franz Müller, Marcus Seibert, Nicolas Wackerbarth, Saskia Walker. Weiterhin gehören der Redaktion an: Hannes Brühwiler, Istvan Gyöngyösi, Zsuzsanna Kiràly, Cécile Tollu-Polonowski. Revolver erscheint seit 2001 im Verlag der Autoren, Frankfurt.

Die Herausgeber